第7回 「期待の地平」

2013/07/17

今回は、スタッフ2名、メンバー3名で始まりました。久しぶりにB氏が参加しています。

まずはスタッフC氏からです。朝はラジオを聞くことが多いそうですが、そこで「試し書きアート」というものが紹介されていたそうです。始まったのはベルギーですが、いろいろな国の文房具売場にある、ペンの試し書きコーナーのメモを集めたものだそうです。中国では「疲れた、信じることができない」等のややネガティブな内容、インドでは数字、ケニア・エチオピアは筆圧が強い、南米は陽気、などのように各国で特徴があるそうです。ちなみに日本は、挨拶が多く、見知らぬ人同士でやりとりがあるとのこと。

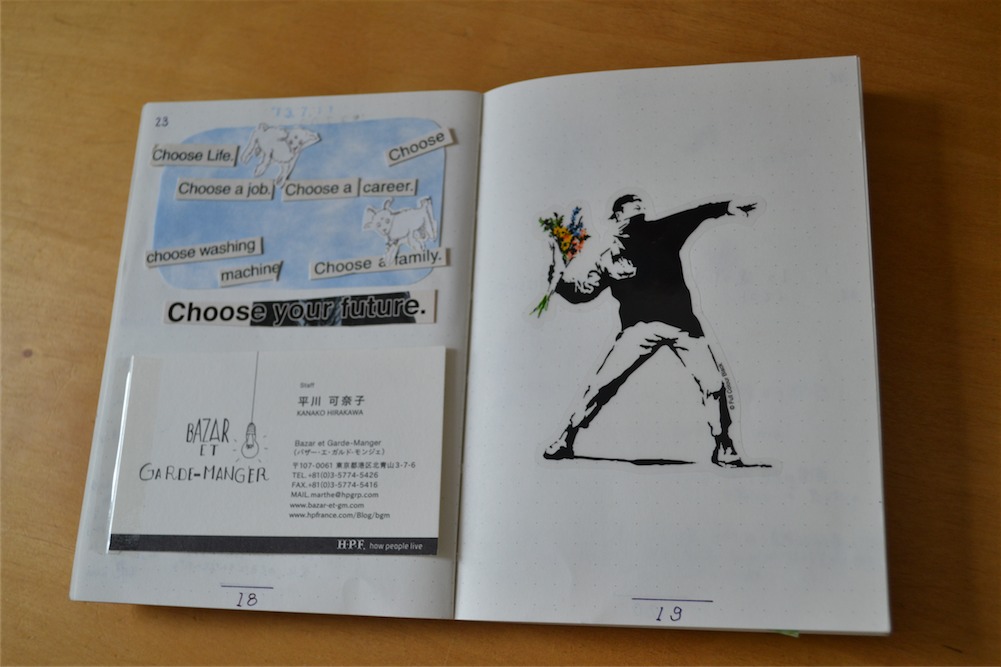

さらに、昔の日記を読み返しながらノートに記載されています。1993年の日記では感謝の言葉の後、「感情表出は心が楽になります。」との記載があり、真面目だったなあと振り返っています。2003年には「人生に期待をしない」と記載されていたそうで、ご本人も何があったのか気にしていました。また、映画「トレインスポッティング」の続編が作られることや、イギリスの芸術家バンクシーの作品のプリントを貼り付けていました。物持ちがよいことも記載しています。他の参加者からは、女子感プラス宇宙感があると評価されています。過去の日記を引用することにも、Reborn部らしさがあるように思いました。

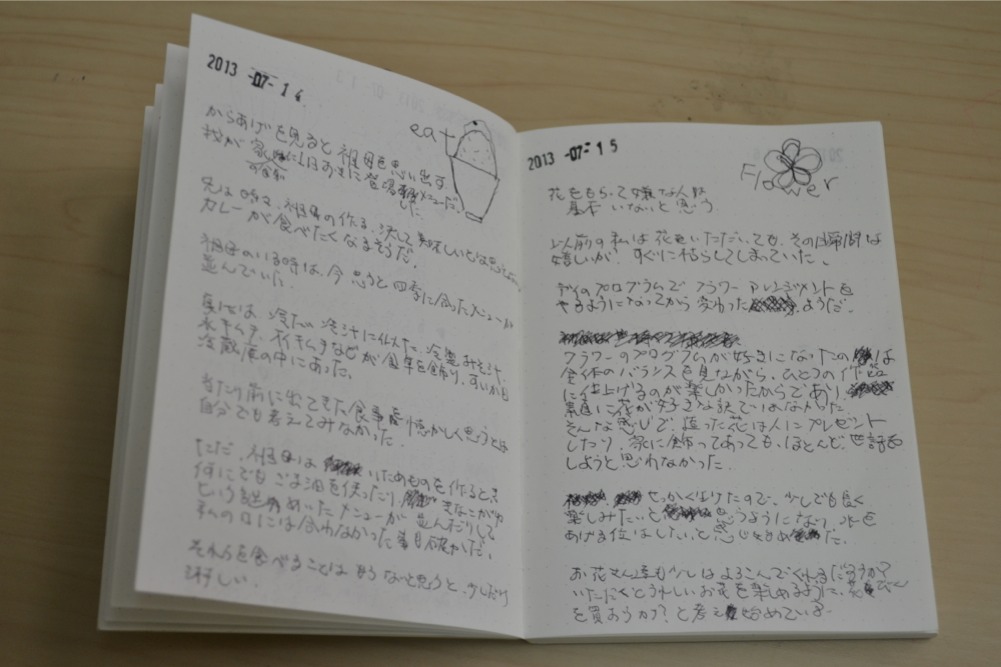

続いて、初参加以来、きっちりと連続で参加されているD氏です。以前から話に出ていますが、ファンである歌手の角松敏生氏の詩を抜き出しています。ただ最近は、頭が動いていないそうで、「なにもかもウヤムヤでこれが続くと危険だ。」という記載がありました。それから、デイケアで好きなプログラムとそのプログラムの好きな理由を自己分析して記載しています。D氏は自分で決めたルールがいくつかあって、寝てしまった日は「ZZZ」との記載したり、なるべく短時間で書くことを重視しているそうです。また、挿絵入りの文章も多く、1日のことは1ページ単位で書くようにしているそうです。さらに、欲望について考えた記載があり、「欲望がないとダメじゃないかな人間って。」と思うとのこと。昭和テイストあふれるイラストが好評でした。

次は、久しぶりの参加となったB氏です。自ら、ビデオカメラで撮影・編集をして、映像を作っているB氏ですが、NHKでハリウッド白熱教室という番組をやっていたので見ていた、とのこと。講義の中では「映画が画期的だったのは、時間や空間を分解できることだ」という言葉があり、記載しています。また、宇宙論で有名なスティーブン・ホーキンス博士の「すべての生き物はDNAが自らをコピーするための乗り物だ」という言葉を抜き出しています。ヴィークル(乗り物)という言葉も出てきていたこのグループワークですので、気になるところです。また、とある大学の講義で出てきた、「コミュニケーションとは期待の地平である。」という言葉も記載しています。

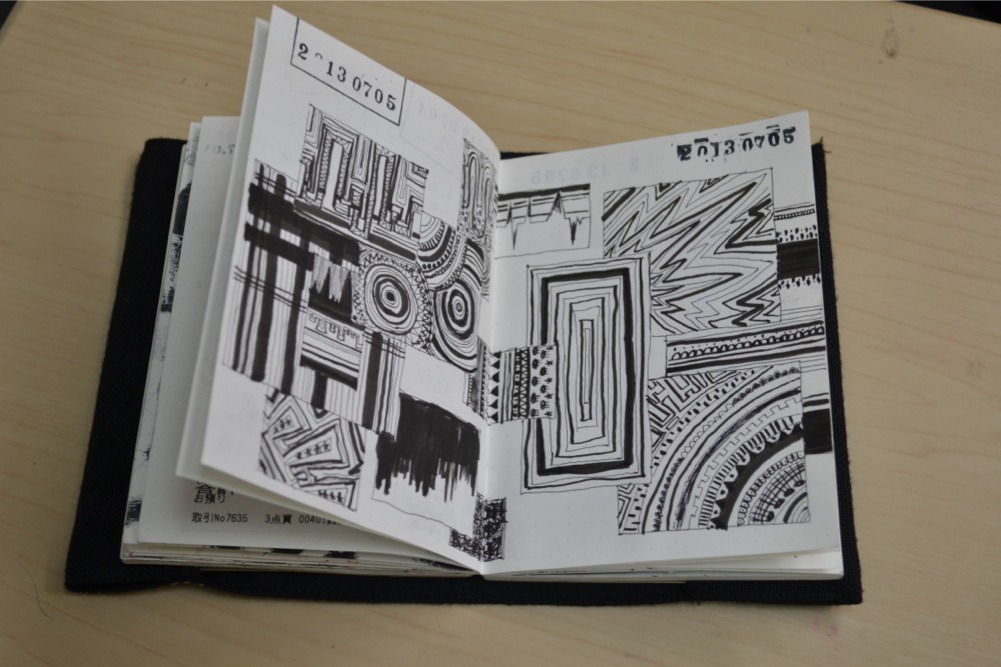

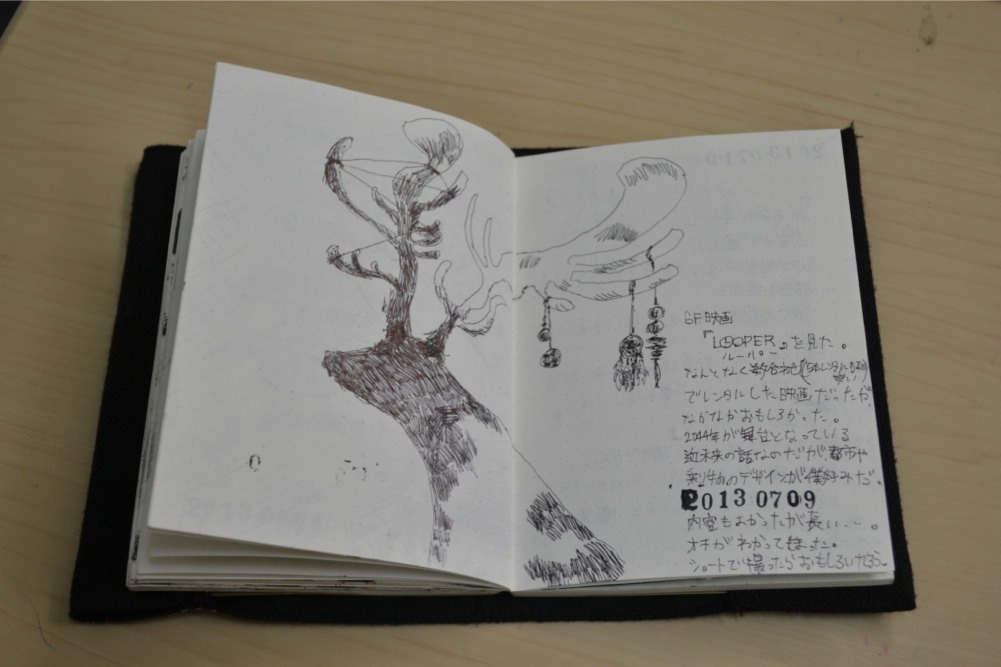

B氏は、子供の頃から映画の「ダイ・ハード」が好きで、最新作を見たとのこと。強いヒーローではなく、よくボヤいているところが、愛着を持てるが持てるそうです。また、今作っている映像をどうしていくか、をどのようにしていくか、考えている記載もありました。2回ほど参加できていませんでしたが、コンスタントにノートを書いており、「ヴァンパイア」「みなさん、さようなら」「鍵泥棒のメソッド」などを見て、枠のスタンプを絵コンテのように使いながら、レヴューを書いています。日付印も含め、道具もかなり充実しています。

しばらくぶりですので、さらにB氏のノートについて続けますが、ドローイングも多数あり、文様のようなものや、とあるデイケアメンバーが描くキャラクターや、鹿の角などがモチーフとなっています。コラージュブックのように貼り付ける造形も多いですので、非常にバリエーションに富んでいます。

さらに続いて、前回から参加しているF氏です。IT系の情報に強い同氏ですので、テクノロジーの話題が多いのが特徴です。すっかり当たり前になってしまいましたが、テレビのワイド画面について、です。「横長だと思っていたが、もう違和感がない。」と記載されています。紙は横長だと不便なのは何故なのだろう、とも考察されていました。また、マウスを発明したダグラス・エンゲルバート氏が亡くなったという話題にも言及されています。また、大きくWYSIWYGという文字が書かれていました。意味としては、What You See Is What You Get(見たままが得られる)ということだそうで、パソコンで見たレイアウトがそのまま印刷されるという意味ですが、そういう即物的な技術がコンピューターの進化を大幅に遅らせた、マウスの発明者は指摘していたとのことでした。

また、マイクロソフト社のソフトで会社等のプレゼンテーションなどで使う「PowerPoint」が売れていることに疑問を感じているそうです。Reborn部についていつも真剣に考えてくれるF氏ですが、合理性や効率化に感心のでしょうか?なんと自ら文字を作っている、とのこと。流線型の文字ですが、一つ一つはカタカナ1つに対応している。文字をもっと早く書けるとともに、人によって変わるところを少なくする形を探っているそうです。

インプットとも、アウトプットとも言えるReborn部のノートですが、そういう意味では、入出力のバランスを意識している参加者が多い印象です。またそれぞれのノートを話題にいろいろと話が盛り上がりますので、物そのものとしてもこのグループワークの重要なメディアとなっています。このノート自体がReborn部ですので、定義をこねくり回す必要もない気がしてきました。あいまいな感覚も含めて、何か言葉にならない部分を共有できる可能性を感じています。それこそ「期待の地平」の感覚でしょうか。

© 2025 Reborn部 | Theme by Eleven Themes